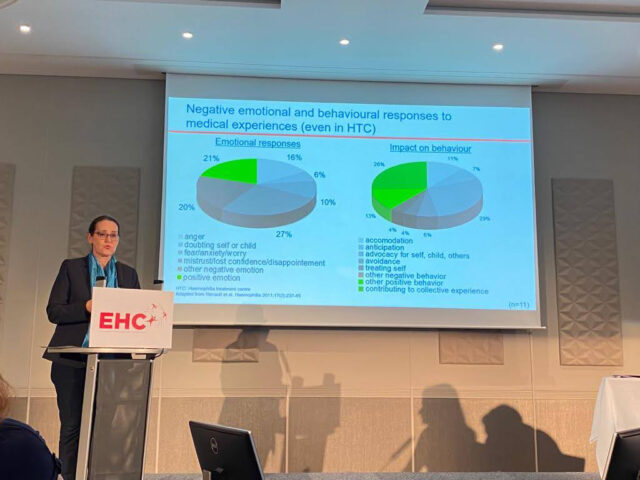

Im Rahmen der EHC-Konferenz für Frauen und Blutgerinnungsstörungen standen auch psychosoziale Aspekte im Fokus. Mentale Gesundheit sollte kein Tabuthema mehr sein. Wenn das Thema unterdrückt wird, kann das folgenschwere Konsequenzen haben. // Lisa Müller

Betroffene einer Blutgerinnungsstörung kennen nach Jahren voller Arztbesuchen, Vorträgen von Fachleuten, diversen Artikeln und Studien und nicht zuletzt den Erfahrungen am eigenen Körper die pathophysiologischen Vorgänge des Blutgerinnungssystems. Man weiß also mit der Zeit, warum, wann und wo sich Symptome bemerkbar machen, wie man dagegen therapeutisch vorgehen, oder zumindest an wen man sich wenden kann.

Doch wie sieht es mit den psychosozialen Aspekten aus, die mit diesen Erkrankungen einhergehen können? Wie geht man damit richtig um? An wen kann oder soll man sich wenden? Und welche möglichen Spätfolgen ergeben sich aus den Belastungen?

Arten der mentalen Belastung

Dies variiert natürlich stark von Person zu Person, anhand individueller Resourcen und je nach Alter. Als Kind ist die Wahrnehmung und das Verständnis von medizinischen Notwendigkeiten noch nicht gegeben, wodurch Erfahrungen auch als traumatisch erlebt werden können.

Im Schulalter können sich die Kinder aufgrund ihrer Erkrankung als „anders“ oder vielleicht sogar „nicht zugehörig“ erleben. Auch der Gedanke „Wieso habe ich diese Erkrankung, und nicht jemand anderes?“ kann auftreten. Vor allem dann, wenn man beginnt, erste Einschränkungen im Alltag zu erleben: Nach einer Blutung beim Spielen muss man etwa sofort nach Hause, um Faktor zu spritzen.

Bei Mädchen treten zusätzliche Belastungen auf: Während der Regelblutung fühlt man sich durch den starken Blutverlust lethargisch, man muss eventuell öfters als die anderen das WC in der Schule aufsuchen, um nicht die Hose vollzubluten. Vor allem durch die Stigmatisierung der Menstruation kann dieses Thema immer noch belasten.

Im Erwachsenenalter könnten Spätfolgen der Erkrankung sozial stark einschränken. Vielleicht ist nicht mehr jedes Herumtollen mit den Kindern möglich, da vorgeschädigte Gelenke zu stark belastet werden. Zudem sind fallweise vermehrt medizinische Konsultationen nötig, die ebenfalls das Sozialleben in den Hintergrund rücken lassen. Bei den Eltern, die ihren Kindern die Erkrankung vererbt haben, können außerdem Schuldgefühle auftreten, mit denen man lernen muss, gut umzugehen.

Wie geht man damit um?

Psychosoziale Betreuung trägt in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Stigma. Sie wird nicht ausreichend thematisiert, obwohl sie vor allem für Patient:innen mit chronischen Erkrankungen wie etwa einer Blutgerinnungsstörung eine große Rolle im Rahmen der „Quality of Life“ einnimmt.

Zuerst sollte man versuchen, den Ernst dieser Belastungen mit den körperlich-medizinischen, gleichzusetzen. Bei Arztgesprächen sollte auch der mentalen Gesundheit Raum gegeben werden, aber auch bei Familie und Freunden. Dies kann auch mittels Peer-to-Peer-Austausch mit anderen Betroffenen erfolgen. Zu wissen, dass man mit Problemen nicht alleine ist und sich mit anderen darüber offen austauschen und beraten kann, wirkt entlastend und befreiend.

Weiters besteht die Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn einem der Austausch mit Freunden, Familie oder Peers nicht zusagt – oder nicht ausreicht. Dazu zählen Coaching, Gesprächs- oder Gruppentherapie, die leider von ihrer Verfügbarkeit und Leistbarkeit nicht immer zugänglich sind.

Mögliche Spätfolgen

Um den Ernst dieser Themen noch einmal zu verdeutlichen, hier etwas zu den möglichen Spätfolgen von unterdrückten psychosozialen Belastungen.

Unverarbeitete traumatische Erlebnisse (auch im medizinischen Rahmen) können sich noch nach Jahren durch das auftreten psychischer oder somatischer Beschwerden äußern. Dazu zählen unerklärliche Ängste, Wut, Depressionen, Verhaltensveränderungen, ein eingeschränktes Sozialleben, aber auch Verdauungsstörungen und Schmerzen, die schlussendlich zu einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung führen können. Bei Frauen mit Blutgerinnungsstörungen kann auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder eine Fehlgeburt die Ursache für solche Symptome sein.

Es lohnt sich in jedem Fall, die psychosozialen Aspekte einer chronischen Erkrankung zu thematisieren – sowohl für einen selbst, als auch die Menschen in seinem Umfeld.

Psychosoziale Betreuung trägt in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Stigma

Dr. Roslin D’Orion bei ihrem Vortrag, in dem auch schlechte Erfahrungen thematisiert wurden.